发布日期:2025-08-25 浏览:313

《自然·通讯》在线发表了美国康奈尔大学材料科学与工程系Ulrich B. Wiesner团队的一项突破性成果:利用“一锅式”直接墨水写入(DIW)3D打印技术,首次在原子、介观和宏观三个尺度同时实现结构精准控制,成功制备出多级有序介孔的氧化铌、氮化铌及氮化钛等过渡金属化合物。研究显示,通过调控嵌段共聚物(BCP)分子量即可“按需”提升超导临界场强,最高达到50特斯拉,刷新了纳米限域超导增强的世界纪录。

三尺度协同控制:从原子晶格到宏观构型

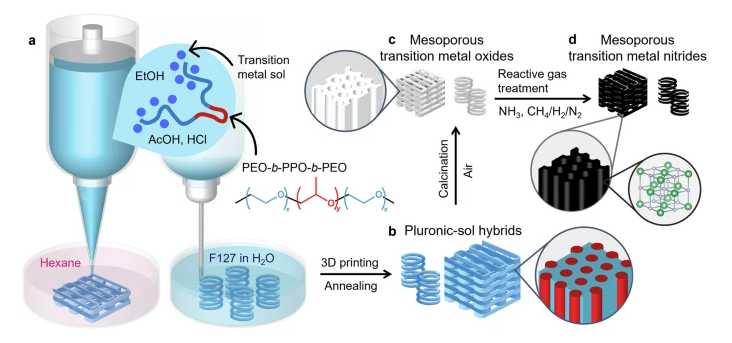

传统多孔无机材料往往需要预先合成晶体粉末,再与墨水混合后打印,流程繁琐且容易堵塞喷头。Wiesner团队另辟蹊径,将Pluronic族两亲性三嵌段共聚物与金属醇盐水溶胶一次性配制成“单锅”墨水。打印过程中,共聚物自组装形成六角有序介孔结构;后续在空气、氨气及渗碳气氛中分段热处理,最终获得具有岩盐型原子晶格、4 nm均一介孔和厘米级复杂外形的氮化物或氧化物陶瓷。这种跨尺度协同策略,既省去了预合成步骤,又实现了对孔道尺寸、壁厚和宏观形貌的同步精准调控。

突破打印极限:非自支撑螺旋结构问世

借助疏水性己烷凝固浴或25% F127水凝胶支撑基质,研究人员首次通过嵌入式DIW打印出半径2–4 mm、螺距1.5 mm的氮化铌螺旋。该结构在乙醇中可弹性压缩回弹,经高温转化后仍保持完整形貌,成为首批非自支撑3D打印超导体。

分子量“旋钮”:超导临界场强提升3倍

团队系统比较了不同分子量BCP模板制备的氮化铌样品,发现随着BCP分子量减小,孔壁厚度降低,超导上临界场Bc2(0)由接近块体材料的十几特斯拉跃升至50特斯拉;同时,临界温度从7 K增至15 K以上。通过室温空气老化实验进一步验证:表面氧化层减薄孔壁,Bc2(0)继续升高,表明纳米限域效应是性能提升的核心机制。该规律同样适用于氮化钛体系,为超导材料的“分子级设计”提供了新范式。

应用前景广阔

该方法原料易得、设备常规,有望打通增材制造、介孔材料与关联电子体系三大领域,推动高比能储能、催化、微纳电子及超导磁体等领域快速发展。