发布日期:2025-04-22 浏览:411

- 维尔纽斯大学(VU)领导的跨学科团队在《自然综述》(Nature Reviews)上发布了首个多光子3D光刻(MP3DL)综合指南。该项目由VU物理学院的激光研究中心(LRC)协调,团队成员包括来自日本、德国和美国的研究人员。该指南详细介绍了关键的技术原理和实验设置,同时解决了该领域长期存在的可重复性问题。

- 作为波罗的海地区光子学和激光研究的领先中心,VU在Mangirdas Malinauskas教授的监督下组织了该项目。合著者包括横滨国立大学的Shoji Maruo、凯泽斯劳滕-兰道莱茵兰-普法尔茨工业大学的Georg von Freymann以及加州理工学院的Julia Greer。立陶宛团队还包括VU化学与地球科学学院的研究人员Edvinas Skliutas博士和Greta Merkininkaitė博士。

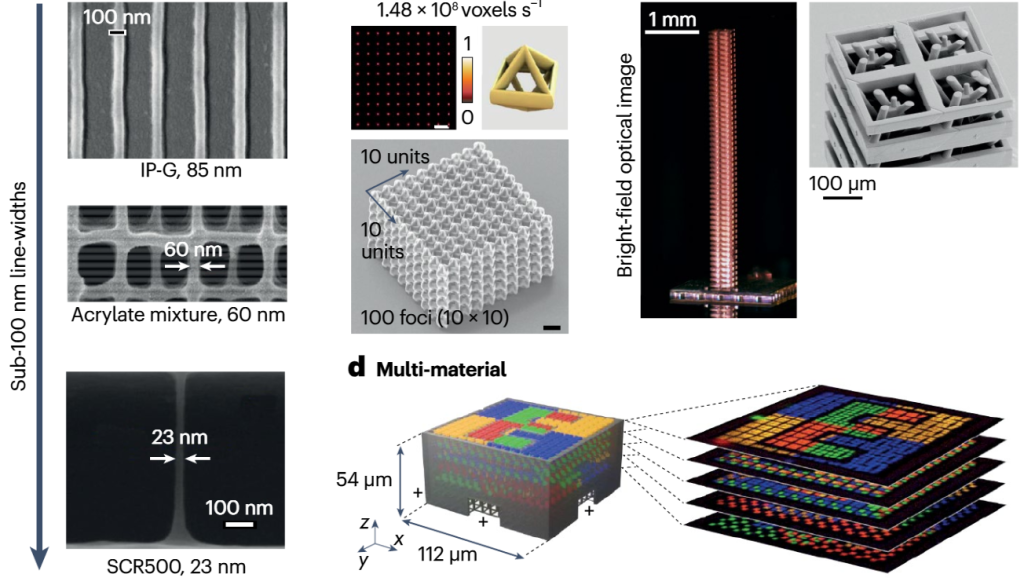

- MP3DL通过多光子吸收诱导局部光化学反应,通常使用超快激光脉冲。其结果是高度局部化的能量沉积,允许以纳米精度进行材料交联。据作者介绍,该技术能够制造出具有亚100纳米特征尺寸的复杂三维自由形式几何结构,可用于纳米光子学、生物医学支架和光学元件等领域。

- 该指南描述了涉及振镜光束扫描、压电舞台和高数值孔径透镜的实验实现。重点放在体素控制、负性光刻胶的阈值行为以及材料对高强度飞秒激光束的非线性响应上。这种控制使研究人员能够在不损坏周围体积的情况下制造出精确的微结构。

- Malinauskas教授提到该团队早期的独特贡献:“我们从一开始就具有独特性,因为我们使用的是发射绿光的立陶宛激光器,而大多数其他研究人员使用的是红外激光器。”该团队对波长的选择需要不同的工艺参数,并帮助建立了现在记录在指南中的替代制造方案。

- 在该指南发布之前,MP3DL研究常常是孤立的,每个实验室或供应商基于不同的假设、校准方法和术语进行操作。该指南通过解释关键参数、制定可重复性基准以及提供一致的术语来使该领域更加连贯。

- “我们的指南是该领域首次发布的此类指南,”Malinauskas说。“它系统地解释了这项技术背后的所有原理,并揭示了原始研究文章中经常被忽视的关键细节。”

- 该指南区分了同一设置内的可重复性和不同仪器之间的可重复性。该出版物提供了关于控制环境温度和湿度、表征激光输出稳定性和准备样品以避免在显影过程中产生毛细管应力的指导。还记录了使用临界点干燥和低表面张力溶剂的方法,以解决通常影响高纵横比纳米结构的故障模式。

- 该指南描述的制造性能包括低至22纳米的线宽和高达1.48×10⁸体素/秒的打印速度,使用先进的扫描配置。报告的应用包括光子晶体、光学超材料、折射和衍射微光学元件、用于生物医学递送的微型机器人以及功能化的微流体系统。

- 论文中概述的后处理方法包括用于抗反射涂层的原子层沉积、金属陶瓷或的化学渗透以及用于致密化的热处理。描述了集成的微流体设置,作为在打印过程中实现多材料无缝切换的解决方案,消除了手动对齐的需要,并在单个对象中实现了空间变化的特性。

- 该文档还涉及与可编程刚度、低自荧光和生物活性表面化学相容的材料——这对于开发光学和传感器细胞相互作用基板至关重要。

- MP3DL技术现在已成为VU所有学位课程的课程内容。学生可以参加基于实验室的制造和表征课程,进一步巩固立陶宛在培养区域光子学和增材制造专家方面的作用。

- 当前的研究项目重点在于曝光协议优化、自适应体素调谐和自动参数选择。潜在的改进包括应用机器学习进行打印参数的实时调整,以及与新兴的混合光刻胶实现更广泛的兼容性。

- 该指南最后评估了该技术的当前局限性,如分辨率和吐吞量之间的权衡、特定于材料的限制以及大规模制造中的拼接误差。